Bekenntnnisse…

Einleitend:

Diese Ausführungen beinhalten einen kleinen Teil von den Hinweisen aus der Bibel zur Person von Jesus Christus. Berücksichtigt wurden Aspekte, die zentrale Bekenntnisse für einen Jesusnachfolger zur Person von Jesus Christus enthalten.

Bekenntnis des himmlischen Vaters zu seinem Sohn Jesus Christus, als dieser in der Gestalt von uns Menschen hier auf der Erde war:

Einleitende Bemerkung:

In der Kirchengeschichte haben sich Christen in Konzilen intensiv mit der Frage beschäftigt, ob Jesus Mensch oder Gott gewesen sei.

Im Jahr 451 kam es zu einem neuen Konzil. Die Bischöfe trafen sich in einem Vorort von Konstantinopel, in Chalcedon. Diesmal wurden sowohl die Nestorianer verdammt als auch die Monophysiten. Die Kirchenväter entschieden sich für eine völlig neue Idee. Sie war ein Kompromiss. Der Beschluss hieß: Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Diese beiden Naturen sind in ihm »unvermischt und unverwandelt« (das ging gegen die Monophysiten). Sie sind aber auch »ungetrennt« und »ungesondert« (das ging gegen die Nestorianer).

In diesen Ausführungen «Das Bekenntnis zu Jesus Christus» ist der Autor auch der Überzeugung, dass Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, Mensch und zugleich auch Gott war:

- Er existierte bereits, bevor er als Mensch auf die Erde kam;

- Er hatte göttliche Gestalt;

- Er war Gott gleich;

- Er nahm Menschengestalt an, was für ihn eine Erniedrigung darstellte (vgl. z. B. Phil 2,6ff), und für das Erlösungswerk des Menschen aus seiner Sünde und Trennung von Gott sehr entscheidend war (lies dazu die Kapitel ein und zwei im Kolosserbrief).

Bekenntnis vom Vater zu seinem Sohn, während dieser hier auf der Erde war:

Bei der Taufe von Jesus Christus, Mt 3,17: Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.«

Auf dem Berg der Verklärung, Mt 17,5: Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören!«

Natürlich ist die Darstellung von Vater und Sohn ein «Offenbarungsverhältnis»:

- Die Gottessohnschaft von Jesus Christus, wie sie uns durch Gott den Vater und Jesus Christus mitgeteilt wird, ist kein «Naturverhältnis», so wie wir es von unserer irdischen Lebenswelt kennen.

- Die Gottessohnschaft, wie sie uns in der Bibel mitgeteilt wird, ist deshalb ein «Offenbarungsverhältnis».

- Weiter unten, Bekenntnis der Schrift zur Präexistenz Jesu, bekommen wir Einblick in ewigi Existenz von Jesus Christus, wodurch wir dann einen besseren Einblick in das Wesen von Jesus Christus bekommen.

Natürlich gäbe es noch eine Vielzahl von Berichten der Evangelien darzustellen, in denen deutlich wird, dass Jesus im Gebet mit seinem Vater im Himmel war oder er über das Himmelreich sprach und wie sich sein Vater um uns sorgt und in Beziehung mit uns treten möchte (z. B. die Gleichniserzählungen – besonders Mt 21, 33-46; Lk 15,11-32).

Auf die «Präexistenz» von Jesus Christus gehen wir weiter unter näher ein. Eine gute und ausführliche Darstellung über «JESUS DER GOTTESSOHN» findest du in dem Buch Die Christologie des Neuen Testamentes, von Oscar Cullmann (S. 276ff). Vorweg schon eine Aussage aus Johannes 10,30, wo Johannes eine Aussage von Jesus festhält: «Ich und der Vater sind eins». Im gr. Grundtext seht hier heis (einer – als Zahlwort). Damit ist nicht gemeint, dass Vater und Sohn ein und dieselbe Person sind, sondern dass sei eines Wesens, also beide Gott sind und sich einig sind – beachte dazu Joh 17,11.21-23).

Hinweise aus der Schrift, wo Jesus Christus als Gott bestätigt wird:

Er wird in der Bibel ausdrücklich Gott genannt:

- Röm 9,5: «Christus, der da ist Gott über alles…»

- Tit 2,13: «… warten auf die Herrlichkeit des grossen Gottes…»

- Hebr 1,8: «.. von dem Sohn: Gott…»

Er beansprucht für sich, Gott zu sein:

- Joh 5,18: «… machte sich selbst Gott gleich…»

- Joh 10,30: «… ich und der Vater sind eins…»

- Joh 14,9: «… wer mich sieht, der sieht den Vater…»

- Joh 17,11: «… dass sie eins seinen gleichwie wir …»

Sein Name wird mit dem Namen Gottes auf einer Ebene genannt:

- Matt 28,19; in der Taufformel

- 2. Kor 13,13; die Gnade…

- 1. Kor 1,3; im Segensspruch…

Er besitzt die Eigenschaften Gottes:

- Joh 1,4: in ihm war das Lebe; Vgl. auch Joh 14,6

- Hebr 13,8: Unveränderlichkeit

- Joh 14,6: Wahrheit

- 1. John 3,16: Liebe; Vgl. auch Joh 3,16; 1. Joh 4,9

- Hebr. 7,26: Heiligkeit; Vgl. auch Lk 1,35

- Joh 1,1: Ewigkeit; Vgl. auch Joh 8,58

- Matt 28,20: Allgegenwart; Vgl. auch Joh 1,1; Hebr. 13,8

- Matt 9,4: Allwissenheit; Vgl. auch Joh 2,24.25; Kol 2,3

- Matt 28,18: Allmacht; Vgl. auch Offb 1,8

Bekenntnis (Bestätigung) der Schrift zu Jesus Christus in seiner ewigen Existenz (Präexistent Christi):

Nach den Aussagen der Schrift muss Jesus Christus ewig, d.h., ohne Anfang, also von Ewigkeit her existent sein:

Es ist klar, aus menschlicher Sicht (also unserer begrenzten Erkenntnis, die eher durch das irdische und vergängliche Dasein geprägt ist), können wir diese Dimension von dem Wesen Christi fast nicht einordnen.

Die Bibel zeigt uns aber die Präexistenz von Jesus Christus auf:

- Kol 1,17: «… er ist vor allem…»;

- Hebr. 1,8: «… dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit…».

Einzelne Kernaussagen über Jesus Christus und seiner ewigen Existenz:

Einzelne Aussagen aus der Schrift:

- Er hat existiert, bevor er Mensch wurde…

- Er hat existiert vor der Erschaffung der Welt…

- Nur wenn die Präexistenz Jesu bis in die Ewigkeit zurückgeht, ist er wirklich Gott.

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes… - Einblick in die Aussagen von einem Kernabschnitt in Kolosser, Kp 1:

In Kolosser, Kp 1 bekommen wir von Paulus einen eindrücklichen Einblick in das Wesen Christi, seiner ewigen Existenz und seinem Wirken in der Vergangenheit und der Zukunft:

Der Kolosserbrief ist ein Brief von dem Apostel Paulus, den er um 62/63 n. Chr. in Rom, im Gefängnis verfasst hat.

Christus allein ist das grosse Thema des Briefes. ER, Christus…

- In ihm ist alles geschaffen

- Er ist vor allem (Präexistenz)

- alles besteht durch ihn…

Der Kolosserbrief ist somit ein Brief der Ermutigung. Ermutigung, dass Jesus Christus das Zentrum von unserem Glauben darstellt. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Schöpfer. Alles besteht durch ihn und zu ihm.

Bekenntnis von und zu Jesus Christus als einzigen Weg zu Gott dem Vater:

Einleitend:

- Dieses Thema enthält, entsprechend der Formulierung, logischerweise ein Diskussions- & Spannungspotential.

- Wir kennen alle Aussagen wie: «In jeder Religion ist ein Teilaspekt der Wahrheit zu finden…». Entsprechend zu diesen Standpunkten ist die hier nun dargelegte Position der Bibel natürlich ein «Absolutheitsanspruch», also ein Anspruch, dass der von der Bibel dargestellte Weg zu Gott der allein richtige ist.

- Die hier nun entfaltete Lehre ist gegründet auf den Aussagen der Schrift und es ist wichtig, dass dies in Kirchen und Gemeinschaften der Jesusnachfolger so geglaubt und bezeugt wird.

Sie Selbstoffenbarung von Jesus Christus dem Sohn Gottes:

Im Johannesevangelium finden wir eine Vielzahl von Selbstbezeugungen von Jesus Christus:

- Joh 6,35: «Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.»

- Joh 8,12: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.«

- Joh 10,9: «Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden.»

- Joh 10,11: «Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben.»

- Joh 11,25: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.»

- Joh 14,6: »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.»

- Joh 15,5: «Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.»

Mit diesen «Bildwort-Reden» von Brot, Licht, Tür, Hirte, Weg, Auferstehung & Leben, Weinstock» bringt Jesus die Einzigartigkeit von seinem Wesen, seinem Dienst und natürlich seiner Sendung zu uns Menschen zum Ausdruck. Dies sind aber nicht nur Bildworte, sondern er sagt ja «Ich bin» das, d.h. ich stehe dafür, ich vermittle dies, ich entspreche dem.

Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, spricht Jesus Christus wieder in der Form dieser selbstbezeugenden Offenbarung:

- Offb 1,8: »Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge«, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher.» (Vgl. auch Kp 22,13)

- Offb 1,17b & 18: «Ich bin der Erste und der Letzte

- 18 und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.»

Möglicher Einwand – aber was ist mit den Menschen, welche diese Botschaft der Bibel von Jesus dem Retter nicht gehört haben oder nie hören werden?

Dieses Argument wird oft von jenen ins Feld geführt, die also um das Angebot Gottes durch Jesus Christus wissen, aber mit dem Argument ihre Reaktion/Glaube in Abrede stellen, also das Angebot ablehnen.

Leidenschaftliche Jesusnachfolger halten aber an dem Anspruch der Bibel und Jesus dem Weg fest und verweisen auf Römer 1, wo Paulus darlegt, dass Gott letztlich ein gerechter Gott ist und dass einmal jeder Mensch entsprechend der empfangenen Offenbarung der Botschaft Gottes beurteilt wird (Siehe Römer 2,12-16).

Paulus schreibt im Römerbrief in Zusammenhang von seinem Bekenntnis zu dem Evangelium in Kp 1,19-21 weiter: «Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar; er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt.

20 Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung,

21 denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster.»

Damit alle Menschen auf dieser Erde möglichst viel Offenbarung von der Botschaft Gottes haben ist es wichtig, dass Jesusnachfolger die gute Nachricht leben, erzählen und möglichst allen Menschen zugänglich machen.

Jesus Christus als der Weg zu Gott dem Vater:

Abschliessend nun zwei Schriftstellen, welche den Anspruch von Jesus Christus als der Weg zu Gott darstellt und wie Gott einen Menschen betrachtet, der Jesus Christus im Glauben und Vertrauen in sein Leben aufgenommen hat:

Der Anspruch von Jesus Christus in Johannes 14,6: »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.»

Wie Gott einen Menschen sieht, der Christus im Glauben und Vertrauen in sein Leben aufgenommen hat – 2. Kor 5,17-21: "Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!

18 Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen.

19 Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet; und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden.

20 Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!

21 Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.»

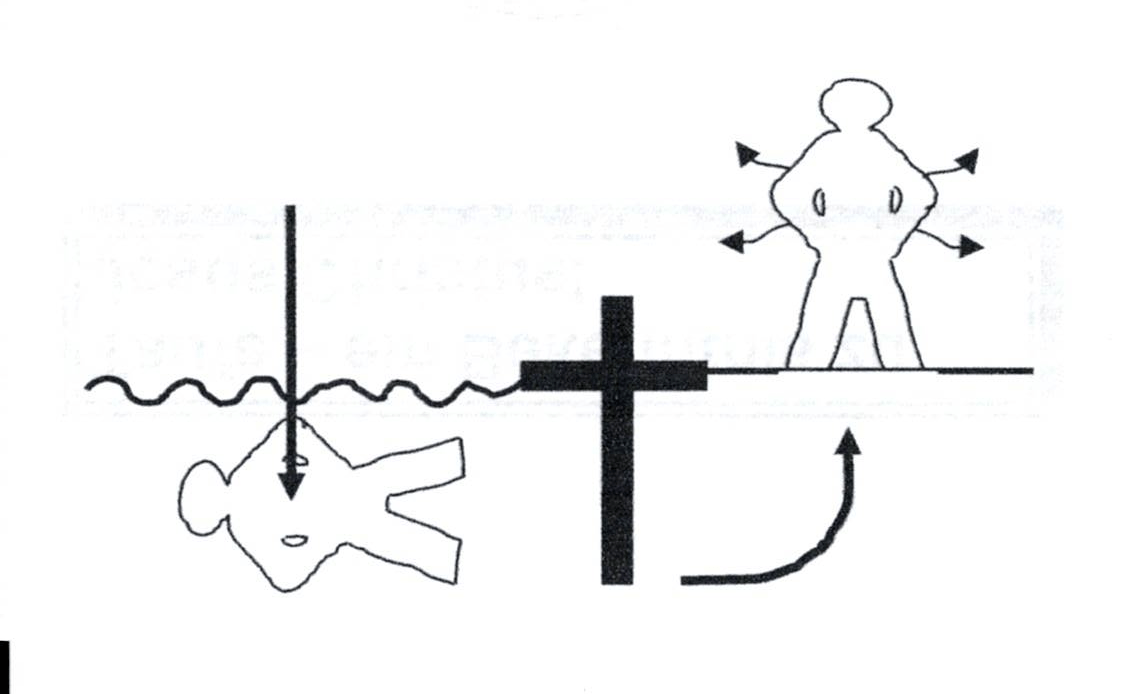

Bekenntnis (Identifikation) mit dem Auftrag von Jesus Christus:

Der kurze Einblick in dieses Thema vergegenwärtigt uns die Hauptgründe der Inkarnation (Menschwerdung in Fleisch und Blut) von Jesus Christus.

Ein Jesusnachfolger identifiziert sich mit dem Auftrag von Jesus Christus und ist bereit, sein angefangenes Werk auf dieser Erde weiter zu führen.

Zusammenfassend hier die wichtigsten Aspekte, weshalb Jesus Christus Mensch wurde, für uns starb und wir diesen Auftrag weiterführen sollten. Er kam, …

- … um die Verheissungen Gottes zu erfüllen

- … um den Vater (im Himmel) zu offenbaren

- … um ein treuer Hohepriester (Vermittler) für die Menschen zu werden

- … um die Sünde hinweg zu nehmen

- … um die Werke des Teufels zu zerstören

- … um ein Beispiel eines heiligen Lebens zu geben

Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:

- Markus Spieker; Jesus – Eine Weltgeschichte

- Oscar Cullmann; Die Christologie des Neuen Testamentes

- Timothy Keller; Der zugewandte Jesus – Unerwartete Antworten auf die grossen Fragen des Lebens

- Timothy Keller; Jesus – Seine Geschichte, unsere Geschichte

- Wilkin van de Kamp; Die sieben Wunder des Kreuzes. Die letzten achtzehn Stunden vor Jesus Sterben

Einleitende Bemerkungen:

- Das Thema Taufe führte und führt weiterhin zu hitzigen Diskussionen und in der Kirchengeschichte auch zu Kirchenspaltungen.

- Die Taufe wird in einigen Kirchen in Verbindung mit der Mitgliedschaft in die Kirche verstanden. Dies ist aber von der Schrift her nicht vertretbar und deshalb ist eine solche Praxis abzulehnen.

- Die Säuglingstaufe/Kindertaufe wurde in den ersten zwei Jahrhundert der Kirchengeschichte nicht praktiziert – d. h., sie wird in der Berichterstattung der Kirchengeschichte nicht bestätigt. Tertullian (ca. 150 bis 223 n. Chr.) berichtet zum ersten Mal ums Jahr 197 n. Chr. von der Kindertaufe.

Die Taufe als sichtbares Bekenntnis nach meiner Entscheidung für Jesus Christus:

Die Taufe folgt auf das Bekenntnis des Täuflings zu Jesus Christus!

Wir verlassen uns bei dem Taufakt auf das Bekenntnis des Täuflings und taufen ihn aufgrund dieses Bekenntnisses im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (wörtlich: "in den Namen ..."). Deshalb hat bei jedem Taufgottesdienst der Täufling die Möglichkeit eines Berichtes, womit er seine Stellung zu Christus der anwesenden Gemeinde bezeugt.

Wir sollten bei der christlichen Taufe von einer symbolischen Handlung sprechen!

Die christliche Wassertaufe ist ein Zeichen. So dient der äussere Vorgang dem Täufling und den Zuschauern – zur Zeit der Taufe und in Zukunft – als Darstellung der persönlichen Heilswende. Eine sehr gute Definition für "symbolische Handlungen" ist Folgende:

"Ein äusserer Ritus – von Christus eingesetzt –, durch den das Erlösungswerk Christi und dessen Annahme im Glauben symbolisch dargestellt wird."

Wir sprechen also bei der Taufe von einem Zeichen, durch das dem Gläubigen die geistliche Wahrheit bildhaft vorgestellt/dargestellt und neu bestätigt wird.

Grundsätzliches zur symbolischen Zeichenhandlung in der Taufe:

Die christliche Wassertaufe ist ein Symbol (Bild) des Todes. Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben (Röm 6,3; Kol 2,12)

Vorbemerkung zu Römer 6: Es kann nicht Aufgabe dieser Ausarbeitung sein, eine ausgiebige Auslegung über Römer 6 wiederzugeben. Wer sich genauer über Römer 6 Gedanken machen möchte, dem stelle ich gerne meine schriftlichen Vorlagen von meiner Predigt über Römer 6,1-14 mit dem Thema: "Das neue Menschenbild – Frei von der Macht der Sünde... stimmt das" –, zur Verfügung. Doch einige Gedanken muss ich schon erwähnen.

Die christliche Wassertaufe ist ein Symbol (Bild) der Auferstehung zu neuem Leben. Wir sind mit Christus lebendig geworden, auferstanden zu neuem Leben.

Neues Leben ist im wiedergeborenen Christen – Halleluja! Es ist ein Leben, das sich nach der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit ausrichtet. Römer 6,5-6 macht dies sehr deutlich:

Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen„ (Römer 6, 5-6).

Die Taufe symbolisiert den Herrschaftswechsel von der Macht Satans zur Herrschaft Jesu Christi:

Die Taufe markiert (symbolisiert) den Herrschaftswechsel von der Macht Satans zur Herrschaft Jesu Christi (1.Petr. 3,21)

1.Petrus 3,21 vergleicht zwischen Noah, der schon gerecht war (1.Mose 6,8-9; 7,1; 2.Petr 2,5), bevor er – im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes – die Arche baute und in die Arche ging und den Gläubigen der Gemeinde, die schon gerettet sind, Vergebung der Sünden haben, den Heiligen Geist schon empfangen haben, wenn sie sich im Gehorsam gegenüber dem Befehl Jesu taufen lassen.

Daher ist die christliche Wassertaufe ist die Antwort (Auswirkung) eines guten Gewissens gegenüber Gott (1.Petr 3,20-21). Das Gewissen des Gläubiggewordenen wurde jedoch schon durch das Blut Jesu gereinigt (Hebr 9,14).

Die christliche Wassertaufe ist in diesem Sinne auch ein Bekenntnis zum Gehorsam gegenüber Gott.

Seit unserer Bekehrung haben wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Unser Leben hat (sollte) sich von Grund auf verändert (haben). Jesus ist unser Erretter und Herr geworden. Wir haben Frieden mit Gott (Röm 5,1) und ewiges Leben (1.Joh 5,11-13).

Damit allein geben wir uns aber nicht zufrieden. Es ist unser Wunsch, dass auch andere Jesus Christus als Retter kennenlernen. Darum wollen wir ihnen erzählen, was wir selbst mit Jesus erfahren haben. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir für andere Menschen tun können: Wir bezeugen ihnen Jesus. In der Taufe geschieht das auch. Es ist ein sehr wichtiges Bekenntnis der Liebe zu Jesus (Joh 13,17;14,15+23; 21,17).

Zu taufen gehört mit zum Missionsbefehl nach Mt. 28,19f:

Der Theologe und Missionswissenschaftler, Peter Beyerhaus, schreibt in «ER SANDTE SEIN WORT, S. 646: «Das Partizipium baptizotes (taufend) bedeutet also den ersten, initiierenden Aspekt des Jünger-machens. Dabei besagt die gleichzeitige Ausrufung des Namens des dreifaltigen Gottes, dass der Getaufte nunmehr der Zuwendung aller Gaben Gottes des Schöpfers, Erlösers und Neuschöpfers gewiss sein darf. Nun also beginnt für ihn das neue, geistliche Leben der Gotteskindschaft, in welchem er durch Gottes Gnade und im unaufhörlichen Streben nach der Heiligung innerlich wachsen und umgestaltet werden soll in das Bild Jesu Christi, dessen Glied er geworden ist (2Kor 3,8). Dieser Prozess wird erst nach dem Tode in der Auferstehung vollendet sein (1Joh 3,1 f.).

Praxishinweis für die Taufe:

Das Neue Testament bestätigt die Taufe durch Untertauchen:

Das griechische Wort "baptizõ" bedeutet: ein-/untertauchen. Allein ein völliges Untertauchen entspricht dem Sinnbild der Taufe. Das Neue Testament bestätigt dazu, dass Umstände, unter denen getauft wurden, mit Flüsse/Wasser in Verbindung steht (Joh 3,23, Mk 1,10; Apg 8,39). Auch die nachfolgenden Jahrhunderte zeigen eine Taufpraxis durch Untertauchen.

Es ist aber nicht nur das Vorbild der Taufpraxis der ersten Gemeinde, das uns nur eine Taufe durch Untertauchen anerkennen lässt, sondern auch der Inhalt, auf den durch die symbolische Handlung hingewiesen wird (siehe weiter unten).

Die christliche Wassertaufe ist eine Verkündigung des Evangeliums auf symbolische, bildhafte Weise:

Da wo die christliche Wassertaufe in aller Öffentlichkeit (Kirche, Hallenbad, See) praktiziert wird, werden oft Angehörige und Freunde des Täuflings vom Evangelium angesprochen. Wenn die Taufe in einen Gottesdienst integriert wird, sollten Täuflinge auch ein kurzes Bekenntnis ablegen und berichten, wie sie Jesus kennengelernt haben und was er für ihr Leben bedeutet.

Die Taufe im dritten Jahrhundert:

Tertullian (ca. 150 bis 223 n. Chr.) berichtet zum ersten Mal ums Jahr 197 n. Chr. von der Kindertaufe. Hier einzelne Stichworte dazu:

Er führte einen heftigen Kampf gegen die in Nordafrika aufkommende Kindertaufe. Dies zeigt, dass zu seiner Zeit die Kindertaufe noch nicht allgemeine Praxis war.

Tertullian hielt die Kindertaufe für unnötig, da „Jesus ungetaufte Säuglinge segnete und ihnen das Reich Gottes zugesprochen hat“ (Mt 19,14).

Alland schreibt: „Tertullian hält es also für richtig, Kinder erst zu taufen, wenn sie ein Alter erreicht haben, in dem ihnen ein eigentliches Verständnis des Christentums, ein eigenes Bekenntnis zu Christus möglich ist“.

Entsprechend diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Erwachsenentaufe (Glaubenstaufe) die ursprüngliche Taufe der Christenheit ist und es wird in den Ausführungen auch deutlich, dass nur die Erwachsenentaufe dem symbolischen Charakter der Taufe gerecht wird.

Eltern mögen mit dem Wunsch, ihren Säugling zu taufen, ein echtes Anliegen haben – hier empfehle ich aber die Kindersegnung (vgl. die Praxis von Jesus in Mk 10,46). Taufe hat mit Identifikation des Täuflings mit dem Evangelium und somit mit Christus zu tun, also mit Glauben und das kann ein Säugling noch nicht. Zudem halte ich fest, dass die Bibel stellvertretender Glaube (also an der Stelle einer anderen Person oder der Kinder zu glauben) kennt die Bibel nicht.

Rick Warren schreibt treffend in Leben mit Vision, S. 160: "Die Taufe macht Sie nicht zu einem Mitglied der Familie Gottes, dies kann nur der Glaube an Jesus Christus selbst. Die Taufe zeigt aber nach aussen, dass Sie zur Familie Gottes gehören. Wie ein Ehering ist sie eine sichtbare Erinnerung an eine Entscheidung, die Sie in ihrem Herzen getroffen haben. Sie ist quasi der Startschuss, nicht etwas, was Sie aufschieben, bis Sie eine gewisse geistliche Reife erreicht haben. Die einzige biblische Bedingung ist der Glaube."

Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:

- Ernst G. Maier; Handbuch für Gemeindegründung

- Kurt Aland; Die Säuglingstaufe

- Reinhard Weber; Reformation der Taufe

- W. MacDonald; Begraben in der Taufe

Einleitende Bemerkungen:

- Bei dem Thema Abendmahl Abendmahl verhält es sich ähnlich wie bei dem Thema Taufe – dies führte und führt weiterhin zu hitzigen Diskussionen und in der Kirchengeschichte auch zu Kirchenspaltungen.

- Die Einnahme von dem Abendmahl steht sowohl in der röm. katholischen Kirche wie auch in der evang. reformierten Kirche in Verbindung mit der Mitgliedschaft in die Kirche. Hier besteht eine Verbindung zu den Sakramenten (röm. Kath. Kirche) und bei der evang. ref. Kirche ist es in Verbindung mit der Konfirmation wie die Bestätigung des Menschen zu dem Ja von Gott zum Menschen nun im Abendmahl das Ja des Menschen zu Gott. Dies ist aber von der Schrift her aus meiner Erkenntnis an keiner Stelle so dargelegt, sondern ist Kirchengeschichte/kirchliche Leitlinie/kirchliche Tradition.

- In der röm. Katholischen Kirche gibt es den Standpunkt/Lehre/Praxis der Eucharistie-Feier. In dieser Feier kommt die Lehre der «Transsubstantion» zur Geltung. Mit Transsubstantiation wird in der römisch-katholischen Theologie die bei der Konsekration innerhalb des Hochgebets der Messe erfolgende Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi bezeichnet. Hier wird also gelehrt, dass die Elemente Brot und Wein bei dem Gebet des Priester in Leib und Blut von Jesus verwandeln (würden) und somit nimmt der, der die Elemente einnimmt, Jesus in sein Leben auf.

In der Bibel finden wir eine solche Wandlung jedoch nicht.

Ein Mensch nimmt Jesus in sein Leben durch Busse und

Bekehrung auf (Siehe in dieser Webseite den Bereich

«Am Anfang des Weges – Der Schritt über die Linie».

Das Abendmahl hat eine symbolische Bedeutung und verkündigt den Tod des Herrn Jesus:

Das Abendmahl hat eine symbolische Bedeutung und verkündigt den Tod des Herrn Jesus:

Wie bei der Taufe hat auch das Abendmahl «symbolischen» Charakter. Es vermittelt nichts, sondern symbolisiert eine geistliche Botschaft und Blickt zurück. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt (vgl. z. B. Lk 22,7-20; Vgl. auch 1. Kor 1, 23ff).

Wie das Passafest auf den Kreuzestod Jesu vorausschauend hinweist, so schaut das Abendmahl auf den Tod von Jesus Christus zurück. Das eine ist AT-Stiftung, das andere NT-Stiftung (Lk 22,7-20).

Das Abendmahl ist eine Erinnerung, ein Rückbezug auf das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat:

Das Abendmahl ist eine Erinnerung, ein Rückbezug auf das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat:

Zweck des Abendmahls ist es, sich an das zu erinnern, was Jesus für uns gelitten hat. Wir «gedenken» (schauen zurück) der Heilstat auf Golgatha. Wir wollen aber nicht nur dessen gedenken, was Er uns gegeben hat, sondern auch, was Er uns ist.

Jedes Geschenk erinnert an einen Geber, jede Stiftung an den Stifter. Beachten wir, dass es ein Gedächtnismahl ist, also nicht eine Gnadenvermittlung ( Sündenvergebung bewirken soll und kann).

- Es ist ein Gedächtnismahl (1. Kor 11, 24-25) – «…zu meinem Gedächtnis»

- Es verkündigt den Tod des Herrn (1. Kor 11,26).

Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl von denen, die zu der Gemeinschaft der Jesusnachfolger gehören:

Es ist nicht ein «Eintritts-Mahl», denn es vermittelt nicht, sondern blickt zurück und verkündigt den Tod des Herrn Jesus.

- Damit ist zuerst die Gemeinschaft mit Jesus Christus gemeint (1. Kor 10,16);

- Dann wird aber auch die Gemeinschaft untereinander angegeben. Sooft vom Abendmahl die Rede ist, sehen wir eine Mehrzahl von Teilnehmern (1. Kor 10,17).

Abendmahlspraxis:

- Die Einladung zum Abendmahl gibt nicht die lokale Kirche, sondern Jesus Christus selbst (1. Kor 11, 20-21).

- Vor der Einnahme des Abendmahls soll sich jeder selber prüfen (1. Kor 11, 28). Es ist klar, dass diese Prüfung in das eigene Herz, die Beziehungen zu Mitmenschen oder zu Christus beinhalten soll).

- In der Bibel steht nichts über eine Vorbedingung der Taufe oder der Gemeindemitgliedschaft, um an dem Mahl teilnehmen zu können.

- Es ist auch klar, dass Jesus für das Abendmahl Wein und nicht Traubensaft verwendet hat.

- Ob das Abendmahl nun in einem Kelch oder in kleinen "Becherlein" eingenommen wird, ist nicht so wichtig.

Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:

- Die Bibel 😊

Einleitung und Eingrenzung des Themas:

- An dieser Stelle findest du keine Gesamtdarstellung über die NT lokale Kirche und welche Bedeutung sie hat. Dies wäre zu umfangreich und dazu gibt es gute Literatur.

- Mir geht es darum, dich zu ermutigen, Teil einer christlichen lokalen Kirche zu werden und dich dort einzubringen.

- Die perfekte Kirche gibt es nicht. Wichtig ist, dass in einer Kirche das Wort Gottes unverfälscht, nicht nach historisch kritischen Ansätzen und Überzeugungen gelehrt wird, sondern dass der Pastor oder Pastor dieser Kirche wirklich persönlich in einer Beziehung mit Jesus Christus lebt und dir so auch aufzeigen kann, was nach Gottes Wort der Wille für dein Leben ist.

Im Neuen Testament (Apostelgeschichte) stellen wir eine enorme Dynamik und Verbindlichkeit der Gläubigen fest. Neue Kirchen/Gemeinden entstehen. Die Begeisterung für die lokale Kirche ist feststellbar – Power ist da:

Es ist schon sehr speziell, so in dieses Thema einzusteigen. Aber…

- Immer wieder höre ich den Spruch aus dem Munde von Personen, die sich durchaus als Christen bezeichnen: «Ich brauche keine lokale Kirche. Ich kann zu Hause auch in meiner Bibel lesen.»

- Hinter solchen Aussagen steckt, was die Leute oft nicht direkt zugeben wollen, oft viel Enttäuschung über das Bodenpersonal von Gott – also von anderen Christen oder von Pastoren.

- Wenn ich dann etwas länger im Gespräch mit solchen Christen bin, stelle ich oft fest, dass – nicht immer, aber doch oft – andere Christen oder Leiter bei dieser Person etwas Heikles angesprochen haben aber keine Bereitschaft da war, dies zu ändern und so war es der einfachste Weg, nicht mehr in die Kirche zu gehen.

- Sehr oft schleicht sich bei Christen aber auch eine gewisse «Gemeindemüdigkeit» ein, weil sie ein intensives Wochenprogramm haben und da ist der Gemeindebesuch dann oft der Bereich, der abgebaut wird. Das ist schade.

In den folgenden Ausführungen will ich einzelne positive Erkenntnisse von Christen erwähnen, welche die folgenden Prinzipien erkannt haben und sich ebenfalls wie die ersten Christen mit Power in ihre Kirche einbringen.

Erkenntnis und Bekenntnis – Die lokale Kirche als «der» Lebensraum für den Neuen Menschen:

Im NT stellen wir fest, dass die lokale Kirche der von Christus gegründete und gewollte Lebensraum ist, wo Menschen heil werden können:

- In Apg 2,42 teilt uns Lukas mit, welche Schwerpunkte die Zusammenkünfte der ersten Christen hatten:

Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im

Brechen des Brotes und in den Gebeten.

- Sie bleiben als koinõnos (Teilhaber) zusammen!

- Sie bleiben beständig dran mit Hören auf Gott und Jesus bleibt im Zentrum. Sie reden mit Gott.

Dieses «Teilhaber sein an Jesus» und auch das Füreinander sorgen, wie wir dies in der Apostelgeschichte lesen, war für die ersten Christen lebenswichtig. Heute haben wir eine vom Staat geregelte Altersrente oder verschiedene Institutionen, die in Krisensituationen helfen können. Damals gab es diese noch nicht.

Aber auch wir brauchen einander, auch heute noch. Gott hat die Kirche als Lebensraum für uns ins Leben gerufen, damit wir füreinander sorgen und geistlich wachsen können. Der Theologe J. I. Packer schreibt in seinem Klassiker «Heiligkeit», S. 274:

"Gott schuf niemand und erlöste auch niemand, damit er als ein einsamer Wolf in der Welt leben sollte. Wir sind geschaffen, und wir sind errettet für ein Zusammensein in Zuneigung und gegenseitiger Hilfe.

… Unser Platz in der voneinander abhängigen Gemeinschaft der christlichen Gemeinde ist notwendig für das fortgesetzte Wachsen in der Gnade. Bewusste Absonderung davon, aus welchen Gründen auch immer, würde das Wachstum vollständig blockieren."

Erkenntnis und Bekenntnis – Das «Bleiben» in der Gemeinschaft der Gläubigen führt zu geistlichem Wachstum und lässt dir den Platz im Leben und dem Reich Gottes erkennen:

Jesus sprach mit seinen Jüngern im Zusammenhang mit dem «Ich bin Wort» des Weinstockes und der Reben (Weingärtner und Trauben) über das «Bleiben an/in ihm».

Dieses «Bleiben», das erkennen wir in Johannes 15,5 ist notwendig, damit Frucht entstehen kann. Jesus verwendet also in seiner Rede mit den Jüngern diese bildhafte Rede um zu illustrieren, was im geistlichen Bereich auch gilt – Frucht bringen durch das Bleiben an/in ihm (vgl. besonders die Schlussfolgerung in Joh 15,16).

In den neutestamentlichen Briefen wird das «Bleiben» in Jesus Christus und das «Verbleiben» in der lokalen Kirche miteinander verbunden. Besonders in 1. Kor 12 wird dies deutlich dargestellt. In der Luther Übersetzung steht als Überschrift zu den Versen 12-31 «Viele Glieder – ein Leib».

- Paulus beschreibt dann in dieser bildhaften Rede das Zusammenwirken der einzelnen Glieder, die Abhängigkeit voneinander und dass jedes Glied wichtig ist.

- Wenn ein Glied fehlt, ist der Leib nicht vollständig.

- Es ist offensichtlich, dass Paulus damit die Notwendigkeit darstellt, dass sich jeder Christ in einer lokalen Kirche einfügen, eingliedern und seinen Platz finden soll. Es kann hier auch nicht von einem «universalen» Leib die Rede sein, denn das Bildwort will ja darstellen, dass es um einen Leib geht, der funktioniert, der sichtbar ist und wenn es sich bildhaft um den universalen leib der Kirche handeln würde, dann wäre der Vergleich mit dem Leib und dass dieser funktionstüchtig sein soll, so nicht mehr gegeben.

Zusammenfassend einzelne Schlussgedanken zu dem Thema «Bleiben», um seinen Platz im Reich Gottes zu finden und geistliche Frucht zu bringen folgendes:

- Epheser 4, 15-16 bringt auf eindrückliche Weise zum Ausdruck, wie dieses gemeinsame auf Jesus Christus «Hinwachsen» und das aufeinander angewiesen sein für das geistliche Wachstum wichtig ist:

15 Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. 16 Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut.

- Immer wieder im NT werden wir aufgerufen die Einheit zu suchen, Konflikte zu lösen und uns in der Nachfolge von Jesus zu trainieren – eben zu «Bleiben», in der Nachfolge und Schule von Jesus zu bleiben. Ein Text in Hebräer 5, V. 13-14 formulier dies so:

13 Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. 14 Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

- Geistliches Wachstum ist auch von dem Engagement/Einsatz einzelner Menschen an mir, also in meinem Umfeld (also der Gemeinschaft) abhängig, d. h. es kann durch deren Einsatz an mir Frucht bringen. Beachte dazu den Hinweis von Paulus in Kolosser 1,28-29:

28 Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi; wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann.

29 Das ist das Ziel meiner Arbeit; dafür mühe ich mich ab, und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist.

Damit ich ein geistlich reifer Mensch werde, dazu brauche ich andere Christen und dies beinhaltet auch, dass ich mir durch Leiter in der Kirche und Bibellehrer etwas sagen lasse. Praktisch beinhaltet dies, dass ich «bleibe», auch wenn es schwierig ist und nicht einfach verschwinde.

Ohne Gemeinschaft ist geistliches Wachstum erschwert:

Jean Vanier schreibt in «In Gemeinschaft leben», S. 184:

Jean Vanier, der Gründer der „Arche-Gemeinschaften“ schreibt (natürlich auch aus der Sicht seiner Arbeit), dass es drei grundlegende Elemente der Gemeinschaft gibt. „Das Gebet oder die Gemeinschaft mit dem Vater durch und in Jesus, die Gegenwart der Armen sowie der Dienst an ihnen und schliesslich das Bewusstsein, in dem einen Leib geeint zu sein. Diese drei Elemente sind notwendig, damit eine Gemeinschaft gesund ist und wächst. Jesus hat jeden der Apostel in eine persönliche Beziehung der Liebe berufen. Dann hat er sie zu einer Gemeinschaft geeint und schliesslich hat er sie gesandt, die Frohbotschaft den Armen zu verkündigen.

Anmerkung, wozu ich ein Ja habe/gebe, wenn ich mich verbindlich in eine lokale Gemeinde/Kirche integriere:

- Es ist ein Bekenntnis, dass ich Orientierung, Hilfe ausserhalb meiner Möglichkeiten brauche, weil meine Sicht immer nur ein Teil der Einsicht und Erkenntnis abdecken kann;

- Es ist ein Bekenntnis, dass ich bereit bin mit meinen Gaben anderen zu dienen, aber dass ich auch Ergänzungsbedürftig bin und den Dienst Anderer an mir benötige (1. Kor 12. z. B.);

- Es ist Ausdruck des Gehorsams und dem Auftrag der Ermutigung, die Gemeinde nicht zu verlassen, wenn es Probleme gibt, sondern zu bleiben und die Geschwister zu ermutigen, ermahnen, stärken - παρακαλέω {parakaleo}; Hebr. 10,25.

- Statistiken und meine persönliche Erfahrung belegen, dass ich nur dann wirklich durch Probleme geistlich wachse, wenn ich mich den Schwierigkeiten, die im Zusammensein und der Zusammenarbeit mit anderen Christen entstehen, stelle und nicht verschwinde oder beleidigt bin und schmolle. Wenn Christen dann in dieser Haltung die Gemeinde/Kirche verlassen, um damit die zurückgebliebenen zu strafen müssen sie wissen, dass sie sich selber etwas unweises und ungutes für ihr Leben und ihre Seele zufügen – es kann Bitterkeit im Herzen entstehen.

Anmerkung zum Schluss: zum Thema Gemeindewechsel:

- Es gibt Christen, die von Kindheit an in der gleichen Gemeinde waren. Dagegen gibt es auch einzuwenden oder dies in Abrede zu stellen.

- Diese «Geschwister» haben aber die Tendenz, dass alles, was ausserhalb dieser Kirche oder dieser Denomination praktiziert wird (meist eine grössere Freiheit in Geistesgaben, Heilung, Prophetie, Lobpreis usw.) als falsch, konservativ oder schwärmerisch darzustellen. Das ist bedenklich und dagegen stelle ich mich klar.

- Es kann gute Gründe geben, auch ohne dass es Spannungen oder Probleme in einer Gemeinde gibt, die Gemeinde zu wechseln, wenn z. B. folgende Situationen eintreffen:

- Wenn festzustellen ist, dass Christus und die Botschaft vom Kreuz nicht mehr im Zentrum steht oder keine klare Lehre auf der Basis der Bibel erfolgt.

- Auch wenn z. B. ein junges Ehepaar feststellt, dass der Einfluss von ihren Eltern, welche in der Gleichen Gemeinde sind, zu stark wird und sie sich nicht frei fühlen können, ihren Weg, ihre Überzeugungen oder in ihre Gaben zu finden, wenn die Eltern immer noch einen zu starken Einfluss auf sie Kinder haben wollen.

- Wenn die Eltern ihre Kinder nicht loslassen wollen und sie weiter ständig «bevormunden», dann sollte das junge Ehepaar oder euch eine Einzelne Person (Single) die Gemeinde wechseln, ansonsten stehen die jungen Leute in der Gefahr «Heuchler und Heuchlerinnen» zu werden und es ist so oft auch nicht möglich, dass die «Kinder» ihr Potential entfalten können.

- Je nach Lebenssituation kann es weitere Gründe geben, die Gemeinde in gutem Verhältnis zu wechseln – evtl. auch einfach für einige Zeit, bis sich die Lebensverhältnisse wieder verändert haben.

- Das Heil ist nicht an eine Kirche gebunden, sondern an Jesus Christus.

Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:

- Alfred Kuen; Gemeinde nach Gottes Bauplan

- Dieter Zahnder & Tim Celek; Wen (n) Kirche nicht mehr zieht – Die MTV-Generation, was sie fühlen, was sie glauben

- Jean Vanier; Gemeinschaft leben

- J. I. Packer; Heiligkeit

- L. J. Crabb; Connecting – das Heilungspotential der Gemeinschaft

- Rick Warren; Kirche mit Vision – Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt

- William Mahedy & Janet Bernardi; Generation X – Erben einer kalten Welt

Einleitende Hinweise:

- Sicher kennst du den Spruch: «Über Geld spricht man nicht. Geld hat man»!

- Nun, dieser Spruch hilft grundsätzlich nicht weiter, wenn wir über Geld und Besitz und was die Bibel darüber sagt, nachdenken wollen.

- Klar ist, dass Jesus selber über kein Thema so viel gesprochen hat wie über Geld (dazu gehören alle Gleichnis-Reden in den Evangelien)

- Ich werde das Thema nicht sehr ausführlich behandeln, jedoch Wegleitungen geben, wie ich dies persönlich handhabe. Ein grundsätzliches Dokument über das Geben in der Gemeinde kannst du hier schon einsehen.

Vertrauensschritt – auf der Schwelle, ein grösszügiger Mensch zu werden:

Geben, von dem was wir haben abzugeben für ANDERE, ist Ausdruck von geistlicher Reife und dem Vertrauen, dass Gott, wenn wir in den Gehorsam von dem Geben einsteigen, Segen geben wird.

Klar, dieser Segen wird nicht sofort sichtbar, sondern wir müssen Gott Zeit und die Möglichkeit geben, uns dies zurück zu vergüten. Du magst sagen, aber was soll denn das, das ist ja nur ein Tauschhandel und im Moment, wenn ich etwas für Gottes Reich gebe, fehlt es in einem Budget.

Ja, momentan fehlt wohl dieser Betrag. Aber damit sind wir genau an dem Punkt, wo Vertrauen und das Erleben, dass sich Gott als guter Versorger mir gegenüber erweisen kann, wenn ich mit dem Geld, das ich für sein Reich spende, ANDEREN und somit Gottes Reich unterstützen kann.

Timothy S. Lane & Paul David Tripp schreiben in «Beziehungen», S. 203:

«Sowohl im Alten als auch im neuen Testament heisst es, dass sie anfangen ein grosszügiger Mensch zu werden, wenn Sie mindestens zehn Prozent Ihres Einkommens in die Sache Gottes investieren. Angesicht dessen, dass Gott ein Herz für die Verlorenen und Leidenden dieser Welt hat, wird dies unvermeidlich dazu führen, dass Sie auch für die Bedürfnisse anderer geben. Dies kann viele Formen haben, aber wenn Sie ihrer lokalen Ortsgemeinde geben, ermöglicht Ihnen das oft, an vielen unterschiedlichen Diensten mitzuwirken, durch die Menschen, Pläne und vorhaben, die sie unterstützen.»

Im Alten Testament wurde die Zehnprozentanabgabe für Gottes Volk als Untergrenze des Gebens eingeführt (1.Mose 14,20, 28,22, 4. Mose 18,26-28 u. a..).

Jesus hebt im Neuen Testament die Aufforderung, den Zehnten zu geben, nicht auf. Vielmehr ermutigt er zu meinem radikalen Lebensstil im Vertrauen, dass Gott sie versorgen wird (vgl. z. B. Mt 6, 19-34). Beachte auch was der Apostel Paulus in 2. Kor 8,1-9,15 über das Geben, dem Ausgleich und den Segen schreibt.

Geben ist das einzige Mittel gegen Habgier:

Mark Batterson schreibt in «Zurück zum wichtigsten Gebot», S. 53:

«Ich persönlich bin nach fast zwei Jahrzehnten, die ich schon meinen Zehnten gebe, überzeugt davon, dass Gott mehr mit neunzig Prozent tun kann als ich mit hundert Prozent.

Wenn ich nicht den Zehnten gebe, kalkuliere ich Gott nicht in meine Finanzen mit ein. Doch wenn ich gebe, rechne ich mit ihm. Er ist der Gott, der fünftausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fische satt machen kann. Und es bleibt mehr übrig, als am Anfang da war. In Gottes Wirtschaftssystem macht 5+2=5000 Rest 12 (vgl. Lk 9,10-17).

Man kann sich den Zehnten als Einkommensgrenze vorstellen. Auf diese Weise sagt man, dass neunzig Prozent genug sind. Und er ist wirklich das einzige Gegenmittel gegen Habgier, das ich kenne. Warum? Weil er mich daran erinnert, wem mein Geld gehört. Und ich bleibe darauf konzentriert, zu geben, statt zu bekommen. Nichtsdestotrotz denke ich: Der Zehnte ist nicht das Ziel. Er ist der Anfangspunkt. Es beginnt mit einer Vorentscheidung, von neunzig Prozent zu leben, aber es hört nicht damit auf.

Je mehr wir geistlich erwachsen werden, desto mehr werden wir Gott finanziell zurückgeben. So einfach ist das. Warum? Weil wir ihm nicht unser Geld geben. Wir geben ihm unser Herz.»

Zitate von verschiedenen Autoren zum Thema Geld und Geben:

Kyle Idleman, Das Herz eines Nachfolgers, s. 185: Thema: Mehr Geld macht einen Menschen nicht glücklicher:

«Eine Studie aus dem Jahr 2006 kam zu dem Ergebnis, dass jemand, der pro Jahr

20´000 Dollar verdient, glücklicher ist als jemand, der an der Armutsgrenze lebt. Schliesslich muss er keine Gedanken darüber machen, wo die nächste Mahlzeit herkommt oder ob er morgen noch ein Dach über dem Kopf hat.

Überraschenderweise ist jemand, der 100´000 Dollar im Jahr verdient, nicht glücklicher als der Angestellte mit 20´000 Dollar. Ein beträchtlicher Unterschied, was das Gehalt angeht, doch nur ein minimaler Unterschied im Hinblick auf das Lebensglück. Je reicher jemand ist – und das wurde tatsächlich nachgewiesen -, desto wenige beschäftigt er sich mit Dingen, die ihm Freude bereiten. Die Verfasser der Studie schlossen daraus: ´Der Glaube, ein hohes Einkommen hebe die Laune, ist zwar verbreitet, entstammt aber trotzdem grösstenteils dem Reich der Phantasie´.»

Richard Forster, Geld, Sex & macht im Leben von Christen, S. 38: Thema: Geld und Ausdruck der Beziehung zu Gott:

«Im neuen Testament fehlt es auch nicht an dieser Betonung. Geld wird oft als Mittel gesehen, unser Verhältnis zu Gott zu vertiefen und unsere Liebe zum Nächsten auszudrücken.

Die Weisen aus dem Morgenland brachten dem Christuskind ihre Schätze, um es damit zu ehren. Zachäus gab grosszügig, und die arme Witwe opferte, was sie hatte. Rieche Frauen unterstützten die Schar der Jünger (Lk 8,2-3). Sowohl Josef von Arimathäa als auch Nikodemus benutzten ihren Reichtum, um Christus zu dienen (Mt 27,57-61, Joh 19,38-42).»

Richard Forster, Geld, Sex & macht im Leben von Christen, S. 45: Thema: Geld geben, um das Reich Gottes voran zu bringen:

«Gott ruft uns auf, das Geld im Rahmen eines entsprechend geschulten geistlichen Lebens zu benutzen und es zum wohl der ganzen Menschheit und zur Ehre Gottes einzusetzen. Wir werden mit Erstaunen feststellen, dass Gott unsere dürftigen Anstrengungen benutzt, um sein Werk auf Erden zu tun. Mittel werden für lebenswichtige Aufgaben verwandt. Hilflosen wird geholfen. Projekte, die das Reich Gottes voranbringen, werden finanziert. Viel Gutes wird erreicht. Geld ist ein Segen, wenn es im Kontext eines Lebens mit Gott und im Vertrauen auf seine Macht benutzt wird.»

Timothy Keller; Es ist nicht alles Gott, was glänzt, S. 101: Thema: «… ein grosszügiger Mensch werden.»

«Er starb, weil wir für ihn so wertvoll sind; er gab alles, damit jede Einzelne von uns ein Kind Gottes werden kann. Wenn man sich das vor Augen hält, dann verliert das Geld an Bedeutung. Man kann erkennen, dass es weder Selbstwert noch Sicherheit schenken kann. Stattdessen wird ein tiefes Verlangen entstehen, andere Menschen materiell zu segnen.

Je besser ein Mensch versteht, was Jesu Kommen für ihn bedeutet, desto weniger wird er am Geld hängen. Wer sich mit der kostbaren Gnade Gottes beschäftigt, wird ein grosszügiger Mensch werden.»

Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:

- Bill Johnson; Der Weg des Lebens

- Kyle Idleman; Das Herz eines Nachfolgers

- Mark Batterson; Zurück zum wichtigsten Gebot – Gott lieben mit Herz, Seele, Verstand und Kraft

- Richard Forster; Geld, Sex & Macht im Leben von Christen

- Timothy S. Lane & Paul David Tripp: Beziehungen – Ein Weg zum geistlichen Wachstum

- Timothy Keller; Es ist nicht alles Gott, was glänzt

Einleitende Hinweise:

- Das griechische Wort homologeo bedeutet «das Gleich sagen, zustimmen, übereinstimmen, einverstanden sein».

- Ein Bekenntnis, so z. B. in der Kirchengeschichte oder der Gegenwart, ist eine Übereinstimmung/Zustimmung der Beteiligten Kirchen oder Kirchenmitgliedern und entsteht meistens als Abgrenzung gegenüber aktuellen «falschen Lehren» oder Strömungen.

Wie die alten Glaubensbekenntnisse entstanden und welche Aufgabe sie hatten/haben:

Nicholas Thomas Wright schreibt in «Reich Gottes, Kreuz, Kirche S. 32:

«Die Glaubensbekenntnisse stellten dramatische Entwicklungen innerhalb der frühen Kirche dar. Sie sind bis heute eine erstaunliche Leistung im Hinblick auf ihre kurzen, komprimierten und klaren Formulierungen und ihre evokative geistliche Kraft.

In der Tradition, zu der ich gehöre, sagen wir das apostolische Glaubensbekenntnis zweimal pro Tag und das nicänische Glaubensbekenntnis bei jedem Abendmahl oder zumindest jeden Sonntag.»

Ein Bekenntnis bleibt aber im Gegensatz zur Bibel eine «menschliche Schrift»:

Prof. Dr. S. R. Külling schrieb in FUNDAMENTUM Heft 3/1993, S. in seinem Artikel «Bibel und Bekenntnis»:

«Das Bekenntnis dient dazu, a) die Schrift nachzusprechen. Es ist b) jederzeit revidierbar an der Heiligen Schrift (ob das Apostolicum, die Confessio Helvetica oder die Confessio Belgica). Sie ist vor allem die Confession Belgica, art. VII: Man darf keine einzige menschliche Schrift gleichstellen der Heiligen Schrift. Das Bekenntnis muss also jederzeit mit der Heiligen Schrift konfrontiert werden.»

Die «Bekennende Kirche» hat kein Interesse daran, sich auf der Welt zurückzuziehen:

Stanley Hauerwas & William H. Willimon halten in ihrem Buch «Christen sind Fremdbürger» auf S. 73/74 fest:

«Die bekennende Kirche zielt darauf, sichtbare Kirche zu sein – ein für die Welt einsehbarer Ort, an dem Menschen ihre Versprechen halten, ihre Feinde lieben, die Wahrheit sagen, die Armen ehren, für Gerechtigkeit leiden, und dadurch die gemeinschaftsstiftende Kraft Gottes bezeugen.

Die bekennende Kirche hat kein Interesse daran, sich aus der Welt zurückzuziehen, ist aber auch nicht überrascht, wenn ihr Zeugnis in der Welt auf feindselige Reaktionen trifft.

Die bekennende Kirche kann sich durchaus an säkularen Bewegungen gegen Krieg, Hunger und andere Formen von Inhumanität beteiligen, aber sie versteht auch eine solche Beteiligung als Teil ihrer Verkündigungsaufgabe. Sie weiss, dass ihre wesentliche Form des Zeugnisses (und zudem das ´Effektivste´, was sie für die Welt tun kann) eben ihre einladende Existenz als eine lebendige, atmende und sichtbare Gemeinschaft des Glaubens ist.»

Fünf Fundamente, welche in Evangelisch-Freikirchliche Bewegungen bei ihren Bekenntissen enthalten sind:

Jörg Stolz, Oliver Favre, Emanuel Buchard schreiben in «Phänomen Freikirche», dem Beitrag «Die evangelischen Freikirchen: ein Phänomen»?, S. 15:

«Für Analytiker der evangelisch-freikirchlichen Bewegungen (Soziologen wie Historiker) sind im Allgemeinen die folgenden fünf Merkmale wichtig:

- (1) der Glaube an die göttliche Inspiration der heiligen Schriften zur Legitimierung der mehr oder weniger ´direkten´ Auslegung des Bibeltextes;

- (2) der aus der individuellen Bekehrung hervorgehende persönliche Glaube;

- (3) die zentrale Stellung von Jesus Christus im Leben des Gläubigen;

- (4) die starke Betonung von Evangelisierung oder Mission;

- (5) die interdenominationelle Dimension.

Zum Abschluss Hinweise auf einzelne Glaubensbekenntnisse:

Das Apostolische Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,

geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes,

des allmächtigen Vaters;

von dort wird er kommen,

zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige katholische (christliche/allgemeine) Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,

Auferstehung der Toten

und das ewige Leben.

Amen.

Das Nicänische Glaubensbekenntnis:

Wir glauben an den einen Gott,

den Vater,

den Allmächtigen,

der alles geschaffen hat,

Himmel und Erde,

die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,

Gottes eingeborenen Sohn,

aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Gott von Gott,

Licht vom Licht,

wahrer Gott vom wahren Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,

eines Wesens mit dem Vater;

durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist

von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,

hat gelitten und ist begraben worden,

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift

und aufgefahren in den Himmel.

Er sitzt zur Rechten des Vaters

und wird wiederkommen in Herrlichkeit,

zu richten die Lebenden und die Toten;

seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,

der Herr ist und lebendig macht,

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,

der gesprochen hat durch die Propheten,

und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche.

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.

Wir erwarten die Auferstehung der Toten

und das Leben der kommenden Welt.

Amen.

Verschiedene Bekenntnisse:

- Etwa von Bekenntnis-Schulen

- Lieder als Form/Ausdruck von Bekenntnissen

- Persönliches Bekenntnis

Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:

- Bruxy Cavey; Jesus. Punkt. – Gute Nachricht für Suchende, Heilige und Sünder

- Graham & Shirley Powell; Der Dienst der Befreiung

- Jörg Storz, Oliver Favre, Caroline Gachet, Emmanuel Buchhard; Phänomen Freikirche

- Nicholas Thomas Wright; Reich Gottes, Kreuz, Kirche

- Samuel R. Külling, Prof. Dr.; FUNDAMENTUM, Heft 3/1993

- Stanley Hauerwars & William H. Willimon; Christen sind Fremdbürger